2025年10月23日(木)、岐阜県美濃市神洞(みのしかんぼら)の山林にて、「林業労働災害レスキュー訓練(中濃・可茂地区)」が行われました。

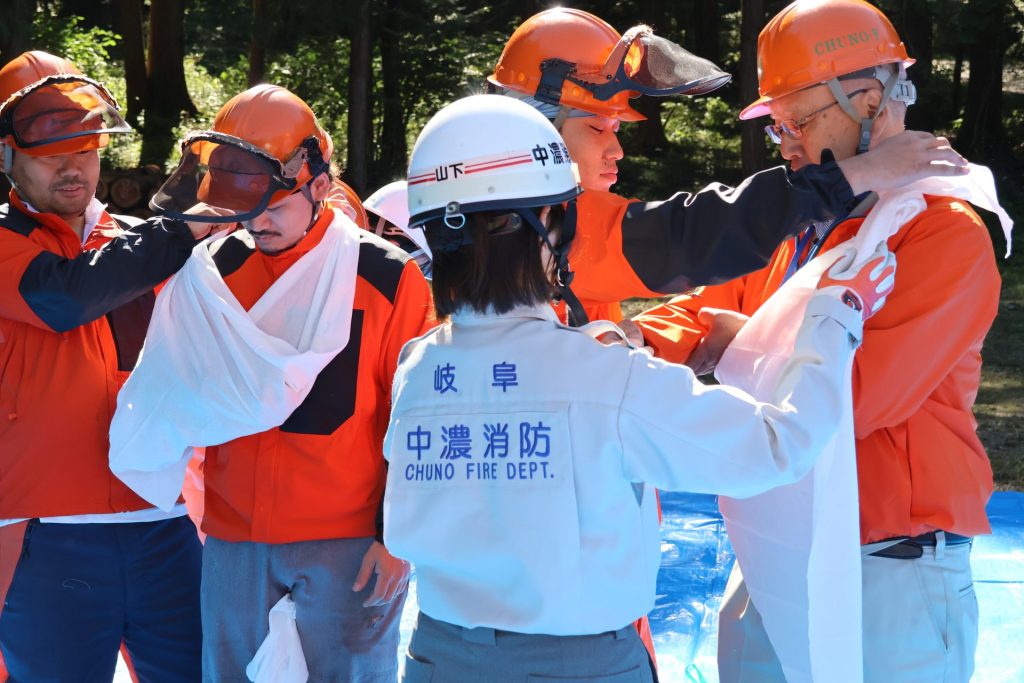

午前9時から正午までの3時間、現場では緊迫感あふれる“リアルな救助訓練”が展開され、林業従事者たちが真剣な表情で「命を守る行動」を学びました。

林業は“命を守る仕事”でもある

林業は自然と向き合うダイナミックな仕事である一方、労働災害の発生率が他産業よりも高い職種です。

特に伐倒作業やチェーンソー使用時の事故は減りません。

岐阜県森林経営課のデータによると、山間部での作業は救助・搬送に時間がかかり、初動の対応が被災者の生死を分けるケースもあります。

参照:林業労働安全衛生について – 岐阜県公式ホームページ(森林経営課)

だからこそ必要なのが、今回のような「林業労働災害レスキュー訓練」です。

“もしも”の時に、どれだけ冷静に、そして正確に動けるか。

その力を現場で身につけることが、この訓練の最大の目的です。

命をつなぐ現場訓練 ― 多機関が連携した総合訓練

この日、訓練に参加したのは関係者を含む約25名。

主催は岐阜県中濃農林事務所。

協力機関として、可茂農林事務所、中濃消防組合美濃消防署が参加し、中濃森林組合、株式会社丸光イトウ、株式会社柘植林業、株式会社立保、白川町森林組合が現場で訓練を受けました。

訓練の流れは次の通りです。

<スケジュール>

・開会・主催者挨拶

・G-Forest緊急通報カードの説明

・緊急通報訓練

・倒木下敷き被災者の救出訓練

・急斜面での搬送訓練

・切創の止血など応急処置訓練

・意見交換・振り返り

「通報から救助・搬送まで」の一連の流れを、実際の山林現場で体験しました。

現場は“想定外”の連続 ― 2つの被災シナリオ

訓練では、実際の林業災害を想定した2つのケースを設定しました。

被災シナリオ①:伐採木のはね返りによる負傷

枝が絡んで倒れた木を玉切りした瞬間、伐採木がはね返り、足を直撃。

参加者は通報の手順や、消防からの質問(意識の有無・呼吸・出血の程度・現場状況など)に答える訓練を行いました。

被災シナリオ②:急斜面での滑落事故

傾斜70度の斜面で伐倒作業中、バランスを崩して約7m滑落。腰を強打したという設定。

滑落現場では、応急処置から搬送ルートの確保まで、リアルな動きを再現しました。

単なる座学ではなく、「その場でどう動くか」を体と感覚で学ぶ――。

まさに現場力を鍛える実践訓練です。

「G-Forest 緊急通報カード」で救助を早く、正確に

訓練の中で特に注目されたのが、「G-Forest 緊急通報カード」。

山深い現場では、通信が途絶えたり、救急車がたどり着けなかったりするケースも少なくありません。

このカードは、緯度・経度、通信可能地点、待機場所、被災者情報などを整理し事前に消防署に報告しておくことで、救助の遅れを防ぐツールです。

例えば:

・作業前に緯度・経度を記入しておく

・通信可能な場所を地図に明示

・合流ポイントや案内人の位置を図示

・被災者の年齢・意識・出血・アレルギー情報を整理

このカード1枚が、“命を救う地図”になるのです。

参加者の声 ― 現場目線のリアルな気づき

訓練後の意見交換では、こんな声が上がりました。

「体格差がある場合の搬送法をもっと学びたい」

「最新の知識を学ぶ必要を感じた」

現場の声が示すのは、「知識も技術も“更新が必要”」ということ。

安全への意識を常にアップデートする――それが、林業の未来を支える第一歩です。

これからの林業安全へ

今回の訓練を通して見えてきたのは、「備え」は装備だけではないということ。

現場情報の整備、通報体制の確立、救出・搬送ルートの確保、応急処置スキルの習熟――

これらすべてが命を守る“安全ネットワーク”です。

この訓練を継続し、地域全体に広げていくことこそが、岐阜県林業の安全文化を育む礎となります。

まとめ:命を守る準備を、日常に

・山林での作業は常にリスクと隣り合わせ

・「通報・救出・応急処置」を体感的に学ぶ訓練の意義は大きい

・「G-Forest緊急通報カード」は救助を早める鍵

・知識と技術のアップデートが安全をつくる

山で働くすべての人が、安全に、そして誇りを持って仕事に向き合えるように。

今回の訓練が、未来の“命を守る林業”へとつながっていくことを願っています。

👉 関連情報もチェック

岐阜県域総合型GIS操作マニュアル